- RF Sputtering

앞서 알아본 DC Sputtering 방식은 말 그대로 DC(Direct Current) 직류 전압을 걸어줬던 것이고.

또 부도체를 증착시킬 수 없는 이유도 DC 전압이였기 때문이다. (부도체의 유전분극)

이 문제점을 보완한 것이 RF (Radio Frequency) 전압을 사용하는 방식인데 이 또한 말 그대로

RF → AC (Alternating Current) 즉 교류를 사용하는 방식이다.

여기서 DC에서 RF로 바뀌었다고 해서 Sputtering 공정 원리 자체가 변하지는 않는다.

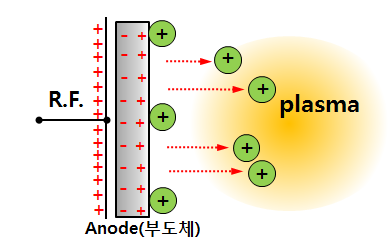

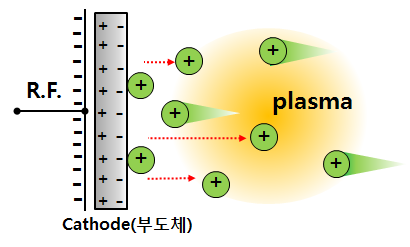

그냥 단순히 음극과 양극, 즉 Cathode와 Anode를 13.56MHz(초당 약 1350만번)의 속도로 바꾸어 줄 뿐이다.

이렇게 되면 앞서 말했던 DC Sputtering 방식에서 부도체를 증착시킬 수 없었던

'부도체가 Ar+이온으로 뒤덮혀 Cathode 전극이 양이온화 되는 현상' 을 극복해낼 수 있다.

이는 전극의 방향이 계속해서 빠르게 바뀌면서 Ar+이온에 부도체가 뒤덮히기 전에 극이 바뀌기 때문이다.

(그러나, 부도체를 증착하려는 경우에 대부분 CVD를 이용하고, PVD의 RF Sputtering을 이용하는 경우는 드물다.)

- Reactive Ion Sputtering

마지막으로 반응성 스퍼터링 방식이다.

(이 방식은 사실 RF 스퍼터링과 붙여놓을 것이 아니라 DC와 붙여놔야 조금더 어울린다고 생각하지만,,)

DC 스퍼터링 관련 포스트에서 부도체 Target은 유전분극에 의한 Cathode 양이온화로 사용할 수 없다고 했었다.

하지만 DC 스퍼터링으로 부도체 박막을 만들 방법이 없는것은 아니다 (??)

말이 조금 이상하지만. Target 물질은 부도체를 사용할 수 없지만, 부도체 박막 자체는 DC스퍼터를 이용해서 만들 수 있다는 것이다.

그 방식이 바로 위의 그림과 같은 Reactive Ion Sputtering 즉 반응성 스퍼터링이다.

대표적인 것이 TiO2(산화티타늄) 이라는 박막을 형성하는 과정이다.

이 물질은 부도체이기 때문에 DC Sputtering을 이용해서는 박막을 증착해낼 수 없다.

TiO2라는 물질은 Ti에 O가 2개 붙은 분자라는 것을 알고있는 이상. 스퍼터 단계에서 만들어 줄 수 있는 것이다.

따라서 위의 그림과 같이 반응성 기체인 N2 혹은 O2를 더 추가해 달아 Plasma 반응에 참여시킬 수 있도록 했다.

결론적으로 Target 금속으로써 Ti를 위치시켜 Plasma를 발생시키도록 하고, 반응성 가스로 O2를 넣어주면 우리가 원하고자 하는 TiO2의 부도체 박막을 증착해낼 수 있다.

이렇게 원하고자 하는 화합물 혹은 부도체를 증착시킬 수 있는 방법으로 DC sputtering에 반응성가스를 더 달아준 Reactive Ion Sputtering 장비와 공정이 탄생한 것이다.

※ 내부에서 결합의 조성비를 정확히 조절해내기 위해서는 엄청나게 미세하고 정밀한 제어가 필요해 생산성이 떨어진다.

또한 TiN Target에 경우 Ti와 N의 조성비 조절이 더욱 어려워진다.

'반도체 공정 > Deposition (증착)' 카테고리의 다른 글

| 증착 - PVD 스퍼터링 공정(DC Sputtering + Magnetron) (3) | 2022.02.09 |

|---|---|

| 증착 - PVD 공정(The Film/Oxide Deposition) (2) | 2022.02.08 |

| 증착 - CVD 공정(The Film/Oxide Deposition - APCVD, LPCVD, PECVD, ALD*) (3) | 2022.01.27 |