빛과 렌즈를 이용한 '투사 노광법'에서 가장 중요하게 생각해야 할 지표가 두가지.

빛을 분해할 수 있는 능력을 나타내는 Resolution 해상도와.

이번 포스트에서 알아볼 DoF (Depth of Focus) '초점심도' 라는 지표이다.

초점심도를 말로 먼저 설명해 보자면. "렌즈의 초점으로부터 얼마만큼 떨어져서도 유효한 상을 얻을 수 있는가" 이다.

가장 쉽게 생각해볼 수 있는 실생활의 예시는 카메라이다.

카메라에서 우리가 찍고자 하는 물체를 선명하게 하기 위해서 렌즈값을 조절한다.

만약 이때 DoF의 여유가 넓지 않은 카메라거나 렌즈라면. 우리가 찍고자 하는 물체에 포커스를 맞추는 시간 자체도 오래 걸릴 뿐 아니라(미세하게 조정해야 하기 때문) 어렵게 맞춘 그 포커스에 있는 물체만 선명하고, 나머지 상들은 뿌옇게 보인다는 것이다.

그러나 DoF의 여유가 넓은 카메라/렌즈라면. 우리가 찍고자 하는 물체에 포커스를 맞추기도 쉽고, 그 주변에 있는 물체들까지 DoF범위 내에 들어와 있다면. 선명하게 보일 것이다.

위의 gif에서도 볼 수 있듯이. 길게 늘어선 잔들을 거리에 따라 순차적으로 찍고 있다.

맨 처음에는 맨 앞의 잔에 초점이 맞추어져 있어 선명하게 보이지만. 점점 초점 거리를 조절해서 뒤로 초점을 이동시킬 때. 각각 하나씩의 잔들만 선명해지는 것이 아니라 앞뒤의 잔들도 어느정도 초점이 잡힌 것 처럼 선명하게 보이는 것을 알 수 있다.

이때. PR에 원하는 상을 정확히 찍어내기 위한 노광장비에서도 DoF가 중요한 Parameter가 된다.

이것이 바로 노광공정 상에서 DoF의 Margin을 관리해주는 이유이고. 이것이 곧 노광장비의 성능이 된다.

- 초점심도 Depth of Focus

반도체 공정에서의 초점심도란. 카메라에서 예시를 들었던 것과 크게 다르지 않다.

우리는 PR위에 회로의 정보가 담긴 Mask를 통해서 사진을 찍을 것이고. 그 단계에서 DoF의 Margin이 얼마나 되느냐에 따라서 초점을 잡거나 PR의 두께를 조절할 것이다.

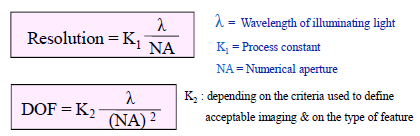

렌즈의 크기가 달라지면 Resolution 값이 달라지는 것은 물론. DoF의 값도 변화한다는 것을 위의 수식에서 알 수 있다.

신기한것은, Resolution의 수식과 DoF의 수식이 분모의 제곱승을 제외한다면 거의 동일하다는 것이다.

(이러한 특징은 나중에 큰 딜레마로 작용한다)

그렇다면 여기서 위의 사진의 경우에 DoF의 값은 NA의 값이 작은(렌즈의 크기가 작은) 오른쪽의 그림이 DoF값이 더 크고, NA값이 큰 왼쪽 그림은 DoF값이 상대적으로 작다는 것을 알 수 있다.

또한 NA에 의한 입사각도 DoF의 값에 영향을 주는데. 렌즈가 크면 커질수록 가장자리에서 들어오는 빛은 입사각의 크기가 커서 Focus 지점 위 아래에서 넓게 퍼지기 때문에 Focus 기준 수직 방향으로 유효한 상을 얻기가 힘들기 때문에 NA 또한 Resolution 때 보다도 신중히 고려해야 할 사항이다. (게다가 DoF 관점에서는 제곱승으로 변화)

그렇다면 DoF값은 커야할까 작아야 할까????

그것은 간단한 사고 실험으로 알아낼 수 있다.

위의 두가지 상황에서 비교해보자. 먼저 왼쪽 경우처럼 상대적으로 DoF값이 작은 상황이다.

DoF 값의 Margin 범위보다 PR이 높게 쌓여있는 상황에서 PR의 중심부에 Focus를 맞추고 노광을 실시했다고 해 보자.

Positive PR이라고 가정했을 때 후의 완벽한 식각 공정을 위해서는 의도한 부분의 PR이 맨 위부터 Wafer표면에 있는 PR까지 모두 빛이 정확히 닿아 경화되어야 한다.

PR의 높이가 Margin 범위를 초과하므로. PR은 초점을 기준으로 DoF의 범위만큼만 PR에 정확히 빛을 조사할 것이고.

나머지 부분은 의도한 만큼의 빛 에너지가 전달되지 못해 완벽히 경화되지 못한 채로 남아있게 된다.

이렇게 되면 식각 과정에서 PR이 버텨내줘야 하는 만큼 버티지 못하고 공정상에서 문제가 될 수 있다.

그렇다면 DoF의 Margin은 높으면 좋다는 것을 유추해낼 수 있고. 이는 곧 DoF값이 커야 좋다는 것이다.

- DoF값의 개선

결론적으로 DoF의 값이 크면 클수록 Margin이 높아져 노광시에 더 도움이 된다는 것을 알았다.

그렇다면 DoF의 값을 늘리기 위해서는 k2의 공정상수를 제외하고, 사용되는 광원의 파장 Lamda는 늘려야 하고 분모에 있는 (NA)^2값은 작게 해야한다는 것이다.

그러나 이것은 작을수록 좋은 Resolution 값에 정확히 반대되는 결과이다.

노광 장비에서는 Resolution의 값과 DoF의 값이 적절하게 둘 다 성능이 의도한 소자를 만들어 내기 위해 일정수준 이상으로 좋아야 공정에서 이용할 수 있기 때문에 두가지 지표 사이에서 합의점을 찾아야 한다.

이러한 과정에서 ArF 광원을 사용하는 노광 공정의 immersion 방식이 고안된 것이고. 이것에 대해서는 아래의 포스트에서 다뤘으니 참고하자.

노광 - Alignment/Exposure 정렬과 노출 (2). 해상도 Resolution

https://beginagain22.tistory.com/26

'반도체 공정 > Photolithography (포토)' 카테고리의 다른 글

| 노광 - Post Exposure Bake (PEB) / 현상 (Develop) / Hard Bake/ Inspection (1) | 2022.02.25 |

|---|---|

| 노광 - Alignment/Exposure 정렬과 노출 (2). 해상도 Resolution (0) | 2022.02.16 |

| 노광 - Alignment/Exposure 정렬과 노출 (1). 노광법 (0) | 2022.02.14 |

| 노광 - Soft Bake (0) | 2022.02.14 |

| 노광 - HMDS 표면처리 + 친수성과 소수성이란 (2) | 2022.02.14 |